包丁(ほうちょう)の意味【料理の雑学、豆知識】和食の料理用語集

包丁(ほうちょう)【和食の料理用語集】【参考】■閲覧数が多い記事一覧■飾り切り方法と細工料理■料理別の調味料割合包丁とは、代表的な調理器具のひとつで、もともとは、

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

包丁(ほうちょう)【和食の料理用語集】【参考】■閲覧数が多い記事一覧■飾り切り方法と細工料理■料理別の調味料割合包丁とは、代表的な調理器具のひとつで、もともとは、

【野菜の甘酢漬け】今回は「甘酢漬け」の方法と割合を3つご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

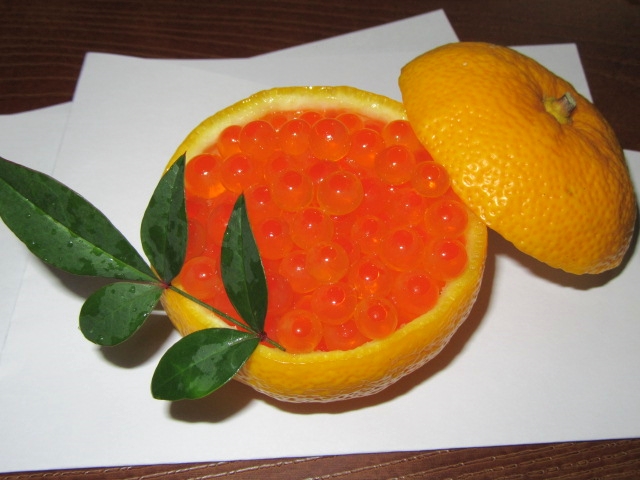

いくらの醤油漬け【薄味】今回は、いくらを漬けるときのだしと調味料の割合をご紹介したいと思いますので、秋の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

今回は春の七草についてご紹介したいと思いますので、冬の料理やおせちのあとの七草がゆにお役立てください。そして、料理に使うことは少ないのですが「秋の七草」と呼ばれる7つの植物も掲載しておりますので参考にされてはいかがでしょうか。

和食の焼き物調理【鯛のかぶと焼き】今回は鯛(たい)の頭を焼いた「かぶと焼き」の簡単なコツを2つご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や春の料理にお役立てください。

料理用語の東寺(とうじ)の語源・意味・由来◆料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】東寺とは?日本料理の献立名のひとつで、湯葉を用いた料理の総称です。この東寺という言葉は料理用語の中では湯葉の別名として多く使われ、

料理の雑学、豆知識・捻り胡麻(ひねりごま)の意味 和食の献立 【料理用語集】 捻り胡麻とは 鍋でいったゴマを指先でつまんでそのゴマをひ...

料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】葛を引くとは?▶葛煮(くずに)とは?▶葛叩き(くずたたき)の意味 ▶葛取り(くずどり)の意味【郷土料理】▶簡単ごま豆腐レシピ【練らずに食感を加える方法】▶ごま豆腐の動画を見る

料理の雑学、豆知識 【和食の料理用語集】 アミノカルボニル反応とは? 食品に生じる非酵素的褐色現象の一種。フランスの研究者「メイラード...

今回は乾燥品として販売されている竹の皮の使い方をご紹介したいと思いますので野菜を束ねたり、杉板を挟むときなどにお役立てください。【調理作業のコツ】水でもどす工程、ひも状にさく工程、使用例

「ぶりの焼きだれ割合」今回は鰤(ぶり)用の焼きだれをご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

【味噌の特性と味つけのコツ】今回は味噌の特性と、味つけをするときのコツをご紹介したいと思いますので参考にされてはいかがでしょうか。

調理器具の漢字クイズ問題12問 を解いてみてください。■ 何と読むでしょうか。【笊】?【鋏】?【刷毛】?【薬缶】?【俎板】?【茶筅】?【物相】?【巻き簾】?【裏漉し】?【卸し金】?【鱗掻き】?【擂り粉木】?問題の答え合わせ第1問【笊】

【数の子(かずのこ)の意味】和食の料理用語集「数の子(かずのこ)とは」にしんの卵巣のことで、子の数が多いことから祝い料理によく使います。【関連】≫おせちに数の子とにしんを使う理由