寿司の作り方に関連した料理内容一覧

【寿司の作り方一覧】本ページでは寿司に関連した料理内容を集めましたので、和食調理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。■太巻きずし■細巻きずし■手巻きずし■いなりずし■棒ずし■裏巻きずし■手まりずし

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

【寿司の作り方一覧】本ページでは寿司に関連した料理内容を集めましたので、和食調理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。■太巻きずし■細巻きずし■手巻きずし■いなりずし■棒ずし■裏巻きずし■手まりずし

【和食の料理用語集】今回は同義語としてよく使われる「料理」と「調理」の違いをご紹介したいと思いますので参考にされてはいかがでしょうか。料理と調理の違いとは?料理の意味 ■ 調理の意味【関連】料理の例 ■ 調理の例

■一覧表内の青い文字(リンク)から各郷土料理の説明や特徴などに移動できます。各地の名物と郷土料理一覧表・日本全国の名物料理と郷土料理まとめ【都道府県別】関連≫料理の雑学、豆知識一覧■日本料理、会席・懐石案内所

料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】肴(さかな)とは?酒を飲むときに添えて食べる料理のことで、酒の菜⇒酒菜からきた言葉です。■菜は、おかずのこと。古くは酒宴に出される料理、みやげ物、演芸などを総称して肴とされていましたが、

今回は加熱調理法の種類と特徴をご紹介したいと思いますので、お客様との会話や料理作りの参考にされてはいかがでしょうか。【加熱操作の分類4つと特徴】①湿式加熱②乾式加熱③電磁誘導加熱④誘電加熱【加熱調理の効果と欠点】

今回は、いなり寿司を利用した比較的簡単な細工料理をご紹介したいと思いますので御凌ぎ(おしのぎ)やご飯物、皐月の献立等の参考にされてはいかがでしょうか。5月の献立、端午の節句【かぶと寿司の作り方手順】

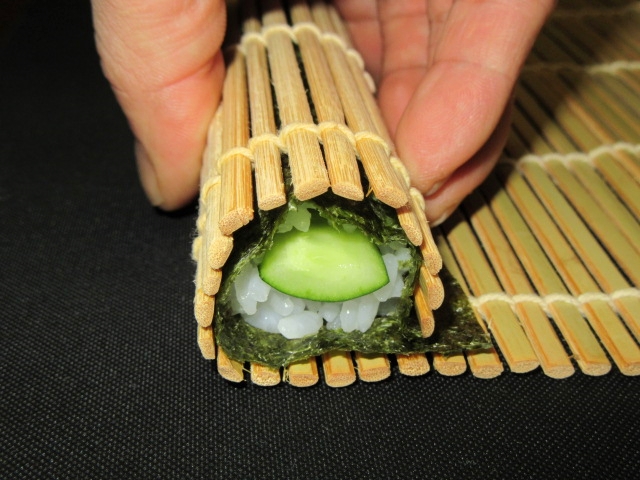

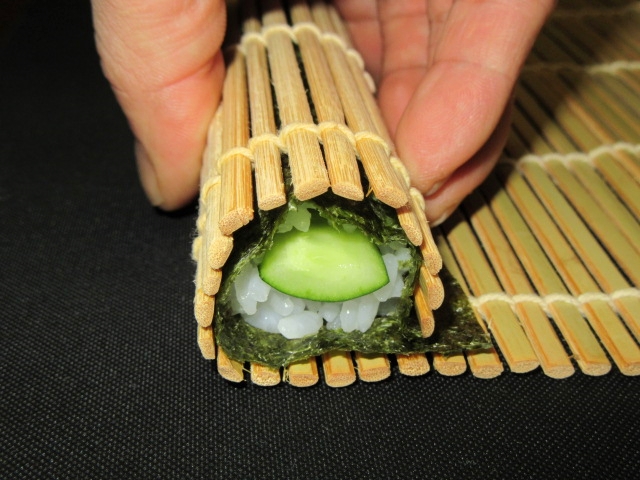

巻き寿司を成功させる方法とコツ「寿司飯の適量」今回は巻き寿司のすし飯を広げるときの細かい手順をご紹介したいと思いますので、節分の太巻きや寿司の盛り合わせなどにお役立てください。

お凌ぎとは、会席料理の中程で出される献立で空腹を少し凌ぐ(しのぐ)というところからこの名があり、寿司や茶そば、または芋類や季節の野菜など、腹もちの良い食材で工夫した料理を少量出します。

【寿司の花盛り方法】今回は「細巻きを花型にする方法」を利用した盛りつけの応用例をご紹介したいと思いますので、寿司の飾りつけや和食の献立にお役立てください。

春の食材【魚介の関連レシピ】 刺身、寿司、向付の献立に使える鯛の昆布じめを作る方法【基本手順】 鯛の下処理工程 【1】最初に、骨と...

筍、木の芽寿司(たけのこ、きのめずし)今回は、筍を桜型に切り抜いて春を演出する「木の芽寿司の作り方」をご紹介したいと思いますので、ご飯物の献立やお凌ぎの参考にされてはいかがでしょうか。

巻き寿司細工【花】今回は細巻き寿司を作ったあと「花型」にする方法を2つご紹介したいと思いますので、盛りつけ飾りや和食の献立にお役立てください。

今回は3月の献立から「ひな寿司」の作り方と右近のたちばな、左近のさくらをご紹介したいと思いますので、おしのぎの献立やご飯物の参考にされてはいかがでしょうか。【参考】ひな祭りの豆知識「右近橘と左近桜」「男雛と女雛の左右の位置」

【筍寿司(たけのこずし)】今回は、筍を桜型に切り抜いて春を演出する「寿司の作り方」をご紹介したいと思いますので、ご飯物の献立やお凌ぎの参考にされてはいかがでしょうか。

春の献立【ひな寿司の作り方手順】今回は3月の八寸(前菜)、お凌ぎ、ご飯物などに使える【小鯛のひな寿司】をご紹介したいと思いますので、弥生(やよい)の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

【食材の下処理方法】今回は春に旬をむかえる「甲いか」のさばき方手順や皮むきのコツをまとめましたので、和食の献立や調理の参考にされてはいかがでしょうか。

【巻き寿司のコツ一覧】今回は巻き寿司を作る基本方法や破れつさせないコツなど、失敗しないためのポイントをまとめましたので、寿司の盛り合わせや、ご家庭で巻き寿司を作られるときの参考にされてはいかがでしょうか。

今回は下ゆでした筍のかたい皮を盛りつけ時に使用するための手順をご紹介したいと思いますので、春の献立の参考にされてはいかがでしょうか。下ゆでした筍の皮の保存方法と使い方手順①筍をゆでる工程【関連】筍(たけのこ)に関連した料理内容

鮨、鮓、寿司【すしとは?】魚を飯とともに漬け込み、発酵させて酸味を生じさせたもの、または酢などで調味した飯に魚介や野菜等を加えた料理のことです。すしは「酢し」の意であり、女房詞(にょうぼうことば)で「すもじ、おすもじ」ともいいます。すしの歴史は古く、

今回は巻き寿司の巻き方と、すし飯がはみ出ないように作るコツをご紹介したいと思いますので和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。巻き寿司の巻き方とコツ【1】すし飯を広げる工程

【細巻き寿司の巻き方】今回は細巻き寿司の方法と巻き方のコツをご紹介したいと思いますので、お寿司の盛り合わせや季節の行事、寿司パーティーなどにお役立てください。

「手巻き寿司の巻き方、3つのコツ」今回は手巻き寿司の巻き方をご紹介したいと思いますので、季節の行事や寿司パーティーなどにお役立てください。

食材の下ごしらえ【甲烏賊(こういか)】今回は甲いかの胴身を寿司や刺身用に切り分けるまでの手順と「皮むきのコツ」をご紹介したいと思いますので、調理の参考にされてはいかがでしょうか。

すし酢の割合【押し寿司、棒寿司】 和食の調味料割合と配ごう集 すし酢 【酢と他の調味料の割合】 酢 100ml ...