牡丹餅(ぼたもち)と御萩(おはぎ)の違い【料理の雑学、豆知識】和食の料理用語集

2種類のあんころ餅 和食の料理用語集 牡丹餅(ぼたもち)と御萩(おはぎ)の違いとは 牡丹の季節の春に作るのが「牡丹餅」で、萩(はぎ)の...

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

2種類のあんころ餅 和食の料理用語集 牡丹餅(ぼたもち)と御萩(おはぎ)の違いとは 牡丹の季節の春に作るのが「牡丹餅」で、萩(はぎ)の...

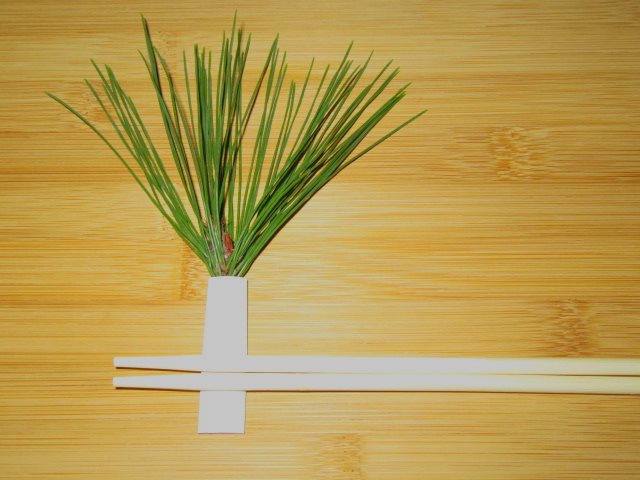

捥ぎ箸(もぎばし) 和食の料理用語集 捥ぎ箸(もぎばし)とは 嫌い箸のひとつで、箸についた飯粒や汁物のわかめなどを口で捥ぎ取る動作をい...

越前蟹(えちぜんがに) 和食の料理用語集 越前蟹(えちぜんがに)とは 越前で水揚げされる「ずわい蟹」のことです。 ≫かに、海老が...

和食の料理用語集【石狩(いしかり)とは】鮭(さけ)を使った料理につける名称で、北海道の石狩川に鮭がのぼり、特産物でもあることからこの名で呼ばれています。そして、代表的な料理に石狩鍋があります。

市松(いちまつ) 和食の料理用語集 市松(いちまつ)とは 碁盤の目をひとますおきに、2色に塗り分けた模様のことです。 ≫...

灰汁「あく」とは、① わら灰や木灰など、植物の灰を水に浸して得られる上澄み液のことで、アクの強い野菜をゆでると、食品の組織を早くやわらかくして渋みなどを除いたり、緑色野菜の色を良くする効果があります。

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 冷奴(ひややっこ)とは 豆腐をやっこに切って冷やしたもので、薬味をそえて醤油や豆腐だしなどで食べ...

当たり胡麻(あたりごま) 和食の料理用語集 当たり胡麻(あたりごま)とは いりごまをすり鉢(当たり鉢)で油が出るまですったものです。 ...

捨て湯(すてゆ) 和食の料理用語集 捨て湯とは 湯が必要なときにすぐに使えるよう、調理作業中は常に火にかけておく湯のことです。 ...

熨斗鮑(のしあわび) 和食の料理用語集 熨斗鮑(のしあわび)とは 細長く切ったあわびの肉を薄くのばして乾燥させたもので「打ちあわび」と...

翡翠銀杏(ひすいぎんなん) 和食の料理用語集 翡翠銀杏(ひすいぎんなん)とは 鬼皮を除いたぎんなんを素揚げにして残った薄皮をむき取った...

拝み箸(おがみばし) 和食の料理用語集 拝み箸(おがみばし)とは 嫌い箸のひとつで、両手の親指のつけ根付近に箸を渡した状態で軽くはさん...

料理の雑学、豆知識【おかか】とは 和食の料理用語集 おかかの意味 かつお節の女房詞を「おかか」といい、日本料理の献立名では同じ料理に「...

寄せるとは、小さい材料や細長い食材を寒天やゼラチン、くず粉、玉子などを用いてまとめた料理のことで、加熱または冷却して固めます。(例)鱧(はも)の子のゼリー寄せ

取り回し(とりまわし) 和食の料理用語集 取り回し(とりまわし)とは 数人分の料理をひとつの器に盛り込み、取り箸を添えたものです。 ...

びしょ玉 和食の料理用語集 びしょ玉とは 火の通りを中くらいにいりつけた状態のいり玉子のことです。 ■ 鍋の中でひと塊(かたまり...

料理用語の猪口(ちょこ)の意味【和食の料理用語集】猪口とは日本酒を飲むときに使う小さい鉢や、竹製、またはガラス製の小さい器のことで、横から見た形が

刺し箸(さしばし) 和食の料理用語集 刺し箸(さしばし)とは 嫌い箸のひとつで、料理を箸で突き刺すことをいい「突き箸」とも呼ばれます。...

ほじり箸(ほじりばし) 和食の料理用語集 ほじり箸(ほじりばし)とは 嫌い箸のひとつで、器に盛られた料理を上から順に食べず、下からほじ...

ひき箸(ひきばし) 和食の料理用語集 ひき箸(ひきばし)とは 嫌い箸のひとつで、器に盛られた料理を上から順に食べず、下からこじ起こして...

迷い箸(まよいばし) 和食の料理用語集 迷い箸(まよいばし)とは 嫌い箸のひとつで、どの料理を食べるかを迷いながら、箸をあちこちと動か...

直箸(じかばし) 和食の料理用語集 直箸(じかばし)とは 多人数の料理をひとつの器に盛り合わせた大皿盛りや、取り回し鉢のときに、専用の...

海老真薯(えびしんじょ) 和食の料理用語集 海老真薯(えびしんじょ)とは 海老のすり身に調味料と、つなぎ等を加えて混ぜ合わせたもの...

料理用語の朧(おぼろ)とは、かすんでいる状態や、はっきりしない様子を表す言葉です。例)おぼろ月■料理では本来、寿司用語として使われ始めたものが、のちに日本料理全体でも多く使用されるようになりました。調理例【長芋とろろのおぼろ蒸し】絹さや、おろししょうが、くずあん■蒸し物用語一覧を見る