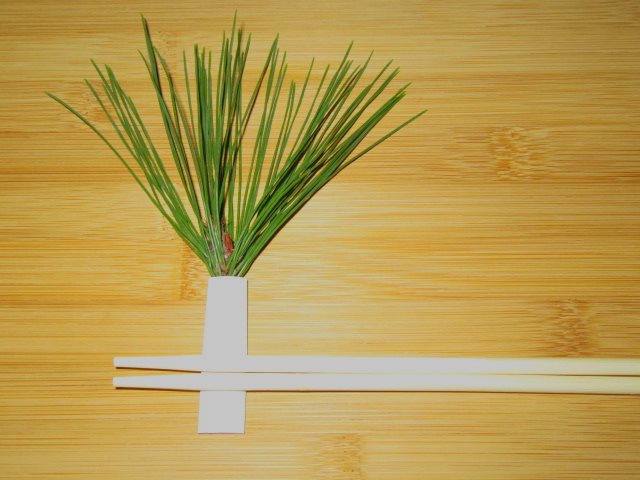

焼き物手法と串の打ち方【ひら串】和食の料理用語集

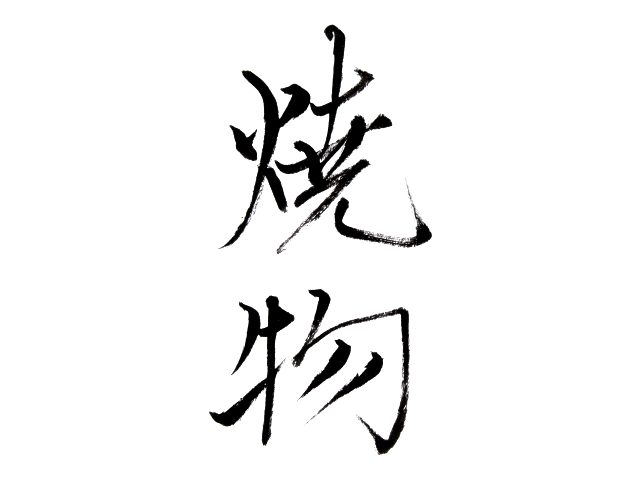

焼き物の串打ち方法【平串】今回は和食の串打ち手法から平串(ひらぐし)をご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

焼き物の串打ち方法【平串】今回は和食の串打ち手法から平串(ひらぐし)をご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

「料理の雑学、豆知識」魚をおろす、さばく、開くとは?今回は魚を下処理するときの言い方や名称のちがい、使い方を5つご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

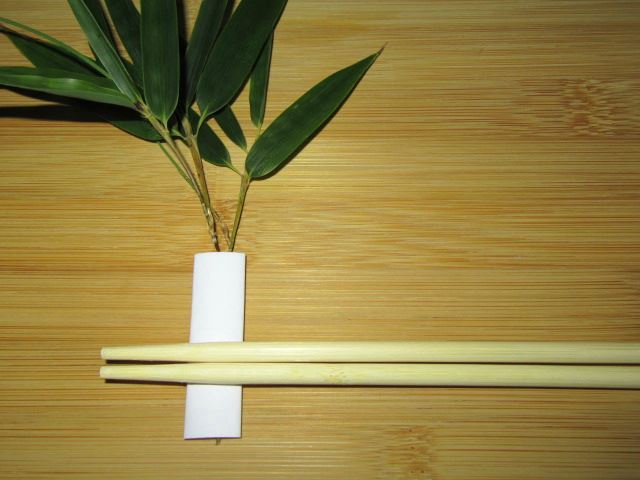

焼き物の串打ち方法【扇串】今回は和食の串打ち手法から扇串(おうぎぐし)をご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

芝栗も時節がくれば弾ける(しばぐりもじせつがくればはじける)の意味 ■ 頭の体操【料理の雑学、豆知識】食材や飲食などに関連したことわざ集【同じ意味】○ 毬栗も内から割れる(いがぐりもうちからわれる)

今回は【がり】の語源をご紹介したいと思いますので、寿司調理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。がりとは、寿司の口直しに添える、甘酢漬けにした「しょうが」のことで、お寿司屋さんが使う隠語のひとつです。■隠語(いんご)とは仲間内だけに通じる言葉をいいます。【名の語源】

もろおこし 和食の料理用語集 「もろおこし」とは 嫌い箸のひとつで、器と箸を同時に取ることをいいます。 正しくは、器を両手で取り...

こじ箸(こじばし) 和食の料理用語集 こじ箸(こじばし)とは 嫌い箸のひとつで、器に盛られた料理を上から順に食べず、下からこじ起こして...

叩き箸(たたきばし) 和食の料理用語集 叩き箸(たたきばし)とは 嫌い箸のひとつで、箸で器をたたくことをいいます。 【親のしつけ...

逸箸、空箸(そらばし) 和食の料理用語集 逸箸、空箸(そらばし)とは 嫌い箸のひとつで、料理に箸をつけたあと、その料理を取らずに箸を引...

涙箸(なみだばし) 和食の料理用語集 涙箸(なみだばし)とは 嫌い箸のひとつで、つけ汁をつけた料理を口へ運ぶときに、汁を落としたり、汁...

寄せ箸(よせばし) 和食の料理用語集 寄せ箸(よせばし)とは 嫌い箸のひとつで、お膳の向こう側にある器を手で取らずに、箸先で手前に引い...

箸なまり(はしなまり) 和食の料理用語集 箸なまり(はしなまり)とは 嫌い箸のひとつで、同じ料理ばかりをいつまでも食べていることをいい...

探り箸(さぐりばし) 和食の料理用語集 探り箸(さぐりばし)とは 嫌い箸のひとつで、箸で汁物をかき混ぜて中身を探ることをいいます。 ...

返し箸(かえしばし) 和食の料理用語集 返し箸(かえしばし)とは 嫌い箸のひとつで、箸の上下を返して逆さまに持ちかえ、口をつけた部分が...

込み箸(こみばし) 和食の料理用語集 込み箸(こみばし)とは 嫌い箸のひとつ。 箸で口の中へ物を押し込むようにして食べることで「...

ちぎり箸(ちぎりばし) 和食の料理用語集 ちぎり箸(ちぎりばし)とは 嫌い箸のひとつで、箸を両方の手に1本ずつ持った状態で料理をおさえ...

湯煎(ゆせん) 和食の料理用語集 湯煎(ゆせん)とは 材料を穏やかに加熱するときの調理方法で、二枚鍋、または二重鍋ともいいます。 ...

回し箸(まわしばし) 和食の料理用語集 回し箸(まわしばし)とは 嫌い箸のひとつで、汁物の椀の中をかき回すことをいいます。 【親...

調伏箸(ちょうぶくばし) 和食の料理用語集 調伏箸(ちょうぶくばし)とは 嫌い箸のひとつで、食べ終わって箸を置くときに、逆向きに置くこ...

捥ぎ銜え(もぎくわえ) 和食の料理用語集 捥ぎ銜え(もぎくわえ)とは 嫌い箸のひとつで、器やグラスなどを動かすときに、いったん箸を膳に...

かきばし「掻き箸」とは嫌い箸のひとつで、茶碗や食器を口にあてて、箸でかき込む食べ方を「かき箸」といいます。【関連】⇒箸の上手な使い方と作法~和食のマナー 嫌い箸13選

かし箸(ばし) 和食の料理用語集 かし箸とは 嫌い箸のひとつで、料理に箸をつけたあと、その料理を取らずに箸を引いて戻すことをいい、「そ...

うら箸(ばし) 和食の料理用語集 うら箸とは 嫌い箸のひとつで、料理に箸をつけたあと、その料理を取らずに箸を引いて戻すことをいい、「そ...

瓜を二つに割ったよう(うりをふたつにわったよう)の意味 ■ 頭の体操【料理の雑学、豆知識】食材や飲食などに関連したことわざ集