座付きの意味【料理の雑学、豆知識】和食の料理用語集

■ 本サイトの献立名では、日本語として読みやすくするために送り仮名をつけておりますが、実際には漢字のみの表記が多いです。座付き(ざつき)とは酒席の献立として一番はじめに出す料理のことで「座に付く」⇒

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

■ 本サイトの献立名では、日本語として読みやすくするために送り仮名をつけておりますが、実際には漢字のみの表記が多いです。座付き(ざつき)とは酒席の献立として一番はじめに出す料理のことで「座に付く」⇒

蘞味、刳味(えぐみ) 和食の料理用語集 蘞味、刳味(えぐみ)とは 野菜類に含まれるアクの代表的なもので、苦味と渋味を混合したような...

振り笊(ふりざる) 和食の料理用語集 振り笊(ふりざる)とは 柄のついた縦型の長いざるのことです。 主にそば、うどんを熱湯で温め...

【和食の作法とマナー】今回は和食の基本マナーの「嫌い箸」と呼ばれる箸の使い方から日常でよく使用するものをご紹介したいと思いますので参考にされてはいかがでしょうか。

鰤子(ぶりこ)とは秋田近海で採れる「はたはたの卵」のことで、はたはたと同様に秋田県の名物として、生のまま醤油をかけたり、和え物や汁物に使います。鰤子の由来(いわれ)旧幕時代に、はたはたを保護するという理由で漁獲を禁じていたため、漁師や漁業者が「ぶりの卵」と偽って販売したことからこの名があるとされます。

かもじとは「髪」を表す女房詞で、材料を髪のように切った場合に使います。(例)かもじのり■昔、宮中の女官を「女房」と呼んでいたことから、女官達が使っていた言葉を女房詞といい、酒のことは「くこん」といいます。

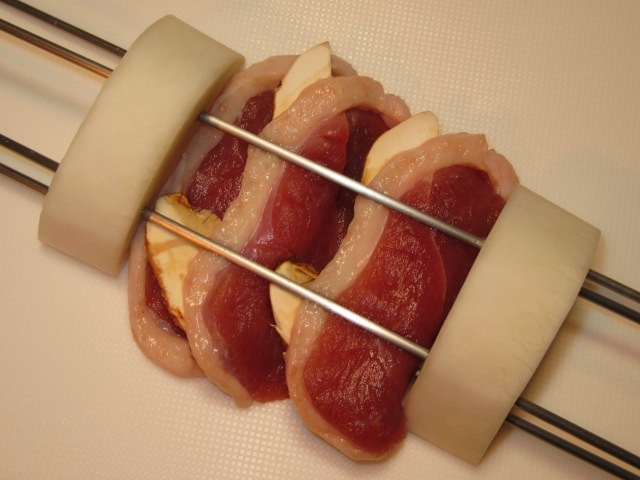

焼き物の串打ち方法【はさみ串】今回は和食の串打ち手法からはさみ串をご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

がんもどき(ひろうす)の作り方とコツ、今回は煮物やおでん種で使う、がんもどきをご紹介したいと思います。この料理は煮て仕上げる以外に、そのまま揚げ物としても献立に組み込めますので和食調理にお役立てください。

【和食の料理用語集】だし巻き玉子のだしの分量6がけとは、玉子液を合わせるときに入れるだし分量の呼び方です。

今回は袱紗味噌仕立て(ふくさみそじたて)の意味をご紹介したいと思いますので、和食調理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。和食の料理用語集【みそ汁の仕立て方】袱紗味噌仕立てとは

鰻串(うなぎぐし) 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 鰻串(うなぎぐし)とは ウナギのかば焼き用の串で、普通の竹串よりもやや長く...

今回は袱紗寿司(ふくさずし)の意味をご紹介したいと思いますので、和食調理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。【和食の料理用語集】袱紗寿司(ふくさずし)とは

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 煮転がす(にころがす)とは 煮崩れしにくい材料を少量の煮汁で煮上げる調理方法のことです。 ...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 栄螺べし(さざえべし)とは 石川県輪島地方の名物で、サザエのこうじ漬けのことです。 この地...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 御焼き(おやき)とは ① 焼きもち、焼き豆腐などをさす「女房詞(ことば)」。 ≫女房詞(に...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 御練(おねり)とは ① 山梨県の郷土料理。 ジャガイモ、カボチャを煮込んだ中にトウモロコシ...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 板若布茶漬け(いたわかめちゃづけ)とは 福井県の郷土料理。 三国海岸特産の板わかめをこんが...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 小糠鰯(こんかいわし)とは 石川県の郷土料理。 イワシの塩漬けを、さらにぬかとこうじに漬け...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 海布巻(めまき)とは ① 材料をワカメやアラメで巻いて煮たり、酢漬けにしたもので、中に巻く材料に...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 転柿の柚香巻き(ころがきのゆこうまき)とは 山梨県の郷土料理。 種子を取ったころ柿を開き、...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 転柿の紫蘇巻き(ころがきのしそまき)とは 山梨県の郷土料理。 ころ柿の種子を除いてシソの葉...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 藁巻き鰤(わらまきぶり)とは 石川県能登地方の名物で、酒の肴(さかな)に向きます。 塩蔵し...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 大根鮓(だいこんずし)とは 石川県金沢市の郷土料理。 身欠きにしんを大根の塩漬けとともにこ...

料理の雑学、豆知識 和食の料理用語集 鯛の唐蒸し(たいのからむし)とは 石川県金沢市の郷土料理。 おからにレンコン、ニンジン、ゴ...