たけのこを下ゆでしたあとの切り方とコツ【切り出し手順】

【たけのこの下処理手順】今回は、たけのこをゆでたあとの切り方をご紹介したいと思いますので、料理作りの参考にされてはいかがでしょうか。

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

【たけのこの下処理手順】今回は、たけのこをゆでたあとの切り方をご紹介したいと思いますので、料理作りの参考にされてはいかがでしょうか。

ふきの下処理【板ずりの手順】今回は、ふきをゆでる前にする基本調理の「板ずり」をご紹介したいと思いますので参考にされてはいかがでしょうか。

春の食材【鯛の子の下処理方法】今回は鯛の卵巣を花が咲いたように煮る前の下処理手順をご紹介したいと思いますので、春の献立の参考にされてはいかがでしょうか。

【春の食材、下処理方法】今回は鯛の白子の下ごしらえをご紹介したいと思いますので、献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

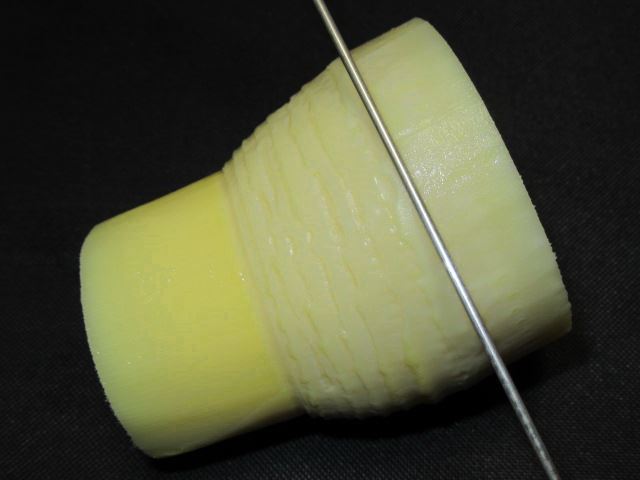

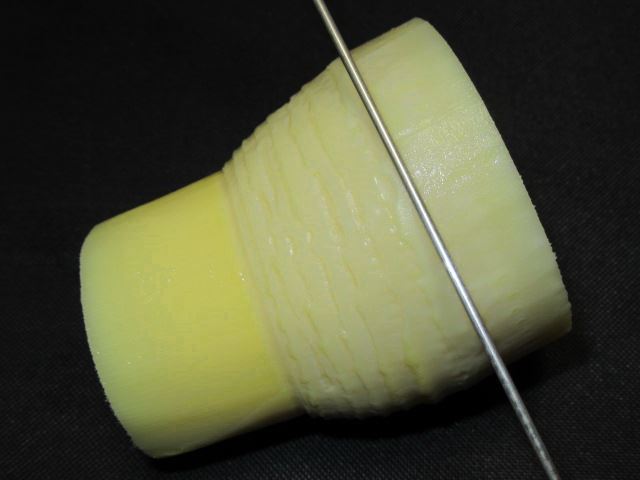

今回は下ゆでした筍のかたい皮を盛りつけ時に使用するための手順をご紹介したいと思いますので、春の献立の参考にされてはいかがでしょうか。下ゆでした筍の皮の保存方法と使い方手順①筍をゆでる工程【関連】筍(たけのこ)に関連した料理内容

今回は蕗の薹(ふきのとう)の天ぷらを作るときの簡単なコツをご紹介したいと思いますので、揚げ物の献立作成や春会席の参考にされてはいかがでしょうか。和食の揚げ物レシピ【ふきのとうの天ぷら手順とコツ】下処理工程①最初に、ふきのとうを丸のまま、またはつぼみを1枚ずつ外側に開いてください。

和食の飾り切り「矢車蓮根」歯車切り方法 今回は酢の物の盛りつけや、前菜、八寸などにも役立つ蓮根の切り方をご紹介したいと思いますので、甘...

【食材の下処理方法とコツ】今回は、繊維のかたい「ふきの葉」を無駄なく利用する下ごしらえをご紹介したいと思いますので、小鉢や料理のあしらい、そして混ぜご飯の参考にされてはいかがでしょうか。

帆立貝のゆうあん焼き 今回は帆立のゆうあん焼きのつけだれをご紹介したいと思いますので、和食調理にお役立てください。 一般に、魚の...

【ふきの下処理方法】今回は、春の煮物のいろどりに役立ち、シャリシャリとした歯ざわりが楽しめる「ふき」の下ゆで手順をご紹介したいと思いますので参考にされてはいかがでしょうか。

【乾燥食材の下処理】今回は、乾燥ぜんまいの下処理方法をご紹介したいと思いますので、山菜料理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。

【土筆(つくし)の下処理】今回は、つくしのアク抜きをご紹介したいと思いますので、山菜料理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。

煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物などに使用する【玉子けんちんの素】今回は溶き玉子に調味料を加えて練り上げる【びしょ玉】をご紹介したいと思いますので、料理作りにお役立てください。■けんちんの生地ですが、今回は豆腐を加えずに油で炒めない方法です。

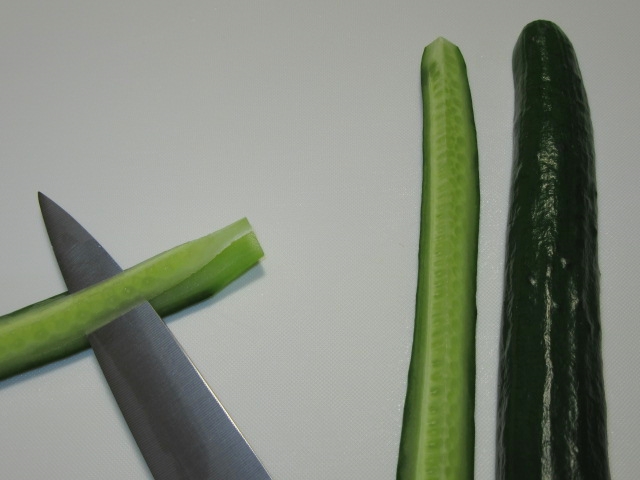

巻き寿司の具【胡瓜(きゅうり)の切り方手順】今回は、胡瓜を寿司の具として使う前に緑色を鮮やかに出す下処理手順と切り方をご紹介したいと思いますので、太巻き、細巻き、散らしなど、寿司作りの参考にされてはいかがでしょうか。寿司具の胡瓜の切り方①【胡瓜の色出し工程】■最初に塩をまぶした胡瓜の表面を軽くこすって「塩もみ」をしてください。

【寿司海老の作り方】今回は車海老を使った寿司具の手順と開き方のコツをご紹介したいと思いますので、握りや散らし寿司を作るときの参考にされてはいかがでしょうか。①頭と背わたを取る工程、最初に車海老の頭の付け根を片方の親指で押さえるように持ってください。

「いなり寿司の作り方」今回は、いなり寿司を三角形に包む方法をご紹介したいと思いますので、行楽弁当や折り詰めなどにお役立てください。

今回は、かんぴょうのもどし方をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。【乾物のもどし方11種類】かんぴょうとは、夕顔の果肉を細長くむいて乾燥させた食品です。

和食の基本【食材の下処理】今回は本サイトの「下処理方法関連」から乾物のもどし方を集めましたので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。乾物のもどし方と特徴■各もどし方に移動いたします。

レモンで器を作る方法、果物の飾り切り 今回の果物飾り切りはレモンを使った小鉢(レモン釜)の作り方手順をご紹介したいと思いますので参考に...

わらびのアク抜き方法■山菜・わらびを色よくゆでるアク抜きと下ごしらえ【灰汁(あく)・灰あく汁の作り方】灰汁(あく)とは ① わら灰や木灰など植物の灰を水に浸して得られる上澄み液のこと。(上澄み液の灰汁は、灰あく、または灰あく汁と呼ばれることもあります)② 食品に含まれる不要な味や好ましくない成分の総称として使う言葉で、材料自体がもつ強いクセのある味を処理したことから、不快に感じる味やクセそのものも「あく」と呼ぶようになりました。

【いわしの塩焼き】今回は、いわしを焼くときに塩味を均等につける方法をご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や節分料理の参考にされてはいかがでしょうか。

和食のだし取り方法【干し海老だしの作り方手順】水と材料の割合【注意点】乾燥状態が悪い場合や黄褐色に油焼けしているものは「干し海老」自体が古い可能性が高いですから、できるだけ使用を避けていただきたいと思います。

今回は玉みその作り方をご紹介したいと思いますので、和え物や田楽などにお役立てください。田楽や酢みそ和えに使える玉みその割合と簡単な作り方【玉味噌(たまみそ)とは】

酢の物に使える【合わせ酢の作り方】今回は夏の酢の物でよく使う「きゅうりのおろし酢」をご紹介したいと思いますので、和食調理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。