おせち料理や祝膳に黒豆を使う意味と理由とは【料理の雑学、豆知識集】

おせち料理レシピや祝い肴の関連記事 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 黒豆を使う意味と理由 元来「まめ」には丈夫や健康という意味...

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

おせち料理レシピや祝い肴の関連記事 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 黒豆を使う意味と理由 元来「まめ」には丈夫や健康という意味...

和食の語源、意味、由来「おせち料理の雑学、豆知識」今回は、おせち料理に鰤(ぶり)を使う理由をご紹介したいと思いますので、お正月の家族だんらんや、和食調理にお役立てください。

和食の語源、意味、由来【おせち料理の雑学、豆知識】今回は、おせち料理に数の子や鰊(にしん)を使う理由をご紹介したいと思いますので、お正月の家族だんらんや、和食調理にお役立てください。

おせち料理や祝い肴の関連記事 縁起物の慈姑(くわい) 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 おせち料理の重箱にくわいを使う意味と理由...

おせち料理や祝膳に栗きんとんを食べる理由【きんとんには金団の字をあて「金の団子」という意味があります】これを黄金の財宝に例えて「豊かな1年が過ごせますように」という願いを込めますが、栗にも縁起物としての理由があり、

おせち料理や祝膳関連 陣笠椎茸(じんがさしいたけ)などのかぶり物を連想させる料理 ■ 陣笠とは、下級兵が戦場で兜(かぶと)のかわ...

おせち料理や祝膳関連 矢羽根(やばね)をかたどった料理 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 おせち料理の重箱に矢羽根の形をした...

おせち料理や祝膳関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 おせち料理や祝膳に海老(えび)を使う意味と理由 えびには「腰が曲がるまで...

おせち料理や祝膳関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 おせち料理や祝膳に昆布を使う意味と理由とは 漢字に「養老昆布」という字を...

おせち料理や祝膳関連 盾(たて)をかたどった料理 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 おせち料理の重箱に盾の形をした料理を使う...

鱓、古女、五万米(ごまめ) 正月料理の雑学、豆知識 【ごまめ】とは 片口いわしの幼魚の乾燥品のことで、別名を「田作り」といいます。...

田作り(たつくり、たづくり)の語源、意味、由来 正月料理の雑学、豆知識 【田作り】とは 片口いわしの幼魚の乾燥品のことで、別名を「...

おせち料理や祝い膳に使う伊達巻き(だてまき)の意味とは? 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 伊達巻き(だてまき)とは た...

料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】おせち料理の重箱に昆布巻きや伊達巻き(だてまき)などの巻いた料理を使う意味と理由■昔は文章を記すさいに巻き紙に文字を書いていましたので、その名残りから巻いた料理は文物、すなわち文化を表しています。そして、これらを新年の祝い料理に入れることで

鏡餅「かがみもち」とは、正月になると神仏に供える円くて平たいもちのことで、大小2~3個を重ねて、上にだいだいの実をのせます。そして、昆布、伊勢海老、串柿、ゆずり葉、うらじろなどで飾りつけをします。かがみもちの語源、由来

正月、おせち料理の雑学、豆知識~【ごぼうの薬効と下処理】今回は、おせち料理に牛蒡(ごぼう)を使う理由をご紹介したいと思いますので、1月の献立や和食調理、お正月の家族だんらんなどにお役立てください。

おせち料理や祝膳関連 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 蓮根(れんこん)を使う意味と理由 れんこんには、向こう側が見える穴がいく...

1/15に小豆がゆを食べる理由とは「小豆がゆの由来」小豆がゆは1月15日の「小正月」を祝って食べられる料理で、別名を「15日がゆ」ともいい、元来は農耕神事としての習慣でした。そして、小豆がゆを炊くときに使う粥杖(かゆつえ)と呼ばれる棒で、その年の吉凶を占い、五穀豊穣と子孫繁栄を神に願うという意味が込められています。

祝い膳(いわいぜん)の意味 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 祝い膳(いわいぜん)とは 本来は祝儀の膳をいいますが、めでたいとき...

祝い肴(いわいざかな)の意味料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】祝い肴(いわいざかな)とは、祝い膳の酒の肴(さかな)のことで、一般によく知られている正月の祝い肴は三つ肴ともいい、カズノコ、

祝い粉(いわいこ)とはコショウのことで、祝儀料理で汁物の吸い口にコショウを使う場合にこの名を用い、献立には祝い粉、または祝いの粉と書きます。結婚式の披露宴や正月料理などにハマグリを使った汁物(潮汁)を出しますが、吸い口にはコショウが合うため、一般にこの名を多く用います。

冬の料理用語関連【冬至(とうじ)とは】1年を通して日照時間が最も短い日のことです。そして、この日には保存したかぼちゃ(冬至かぼちゃ)や小豆がゆ、小豆だんごを食べたり、ゆずを浮かべた湯(ゆず風呂)に入って「無病息災」を祈る風習があります。この風習から12月の献立や冬至の料理には、かぼちゃ、ゆずが多く使われます。【関連】≫献立別の料理用語集まとめ【語源、意味、由来一覧】

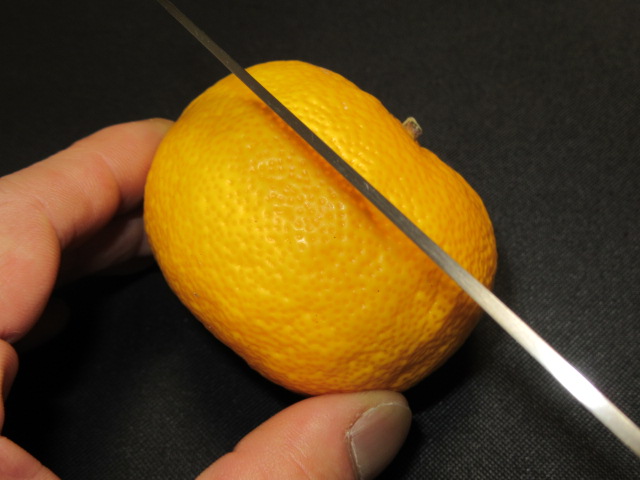

包丁(ほうちょう)【和食の料理用語集】【参考】■閲覧数が多い記事一覧■飾り切り方法と細工料理■料理別の調味料割合包丁とは、代表的な調理器具のひとつで、もともとは、

今回は春の七草についてご紹介したいと思いますので、冬の料理やおせちのあとの七草がゆにお役立てください。そして、料理に使うことは少ないのですが「秋の七草」と呼ばれる7つの植物も掲載しておりますので参考にされてはいかがでしょうか。