かんぴょうのもどし方【和食の基本と乾物の下処理方法】

今回は、かんぴょうのもどし方をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。【乾物のもどし方11種類】かんぴょうとは、夕顔の果肉を細長くむいて乾燥させた食品です。

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

今回は、かんぴょうのもどし方をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。【乾物のもどし方11種類】かんぴょうとは、夕顔の果肉を細長くむいて乾燥させた食品です。

野菜の下ごしらえ手順【とぎ汁でゆでる理由とは?】今回は里芋を米のとぎ汁で下ゆでする理由をご紹介したいと思いますので、煮物作りや和食調理にお役立てください。【関連】里芋の下ゆで方法とコツ≫ゆでるときの目安温度と加熱時間

無添加 安全 贅沢ロースト【和風万能だしパックレシピ】やすまるだし公式アンバサダーレシピ動画(よろしければ、チャンネル登録のほうもお願い致します)やすまるだしを使った料理まとめ▶YouTube動画を見る▶

【鰤出汁(ぶりだし)の作り方】今回は、ぶりの骨を使って「だし」を取る方法をご紹介したいと思いますので、冬の煮物や献立の参考にされてはいかがでしょうか。ぶりだしの取り方手順①最初に、ぶりの骨がついている身や皮の部分を適当な大きさに切り分けてください。

今回は白ご飯や豆腐にのせられる少し濃いめの鶏そぼろ煮を作る時の割合をご紹介したいと思いますので、お惣菜や薄味料理の塩味を補う場合などにお役立てください。■下ゆでの詳しい内容につきましては「鶏ミンチが固まらないようにゆでる簡単な方法とコツ」に掲載しております。

今回は里芋をゆでるときの温度と加熱時間をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。【手順と目安】皮をむいた里芋を米のとぎ汁、または米ぬかを加えた水に入れて冷たい状態から火にかけてください。

鶏肉関連の料理レシピ 和食の調味料割合と配合集 鶏そぼろ煮の調味料割合 鶏ミンチ200gに対しての分量 鶏ミンチ(生...

おでんの煮汁分量と割合■煮汁は4~5人分の一例です。煮る材料の分量や住んでいる場所(地域によって食べなれた味の濃さが違うため)等に応じて好みの味に調節してください。【関連】おでんの作り方と煮汁の簡単な調味料割合、材料10種類(4人分)

煮物レシピと調味料割合【おでんの作り方手順】材料に決まり事はありませんので好みの食材を準備してください。【関連】大根の下ゆで方法とコツ、米のとぎ汁でアクを取り除く基本手順

食材の下処理方法【解凍】冷凍の生蟹のもどし方■蟹の黒変を簡単に説明■蟹の表面には、冷凍保管時の乾燥を防ぐために「グレーズ」と呼ばれる氷の膜がついています。

▶煮物レシピの関連記事 料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】 煮物の種類と関連用語一覧表 ■一覧表内の青い文字(リンク...

正月料理「一の重」~「与の重」今回は、おせち料理を作るときに、ぞれぞれの重箱に入れる料理の種類と主な順番をご紹介したいと思いますので、節句料理の献立や和食調理にお役立てください。

今回は本サイトでご紹介しております料理内容から「くわい」に関連したものを集めましたので、和食調理やむき物の参考にされてはいかがでしょうか。

【昆布巻きの作り方手順とコツ】今回は、ソフトにしんを使った昆布巻きの作り方手順とコツをご紹介したいと思いますので、おせち料理の重詰めや煮物作りの参考にされてはいかがでしょうか。

人参の飾り切り【絵馬人参の切り方】 今回は、おせち料理や雑煮椀などの正月料理に役立つ「絵馬人参」をご紹介したいと思いますので和食調理に...

野菜の切り方とコツ【人参の飾り切り】今回は祝い膳や正月料理に使う「熨斗人参(のしにんじん)」の切り方を2つご紹介したいと思いますので、1月の献立や煮物、蒸し物の前盛りなどにお役立てください。

今回は本サイトでご紹介しております飾り切り一覧から「くわい」に関連した切り方を集めましたので、和食調理やむき物の参考にされてはいかがでしょうか。

【野菜のむきもの】 大根の飾り切り松大根の切り方手順 今回は大根で松を作る方法をご紹介したいと思います。 この松大根は刺身...

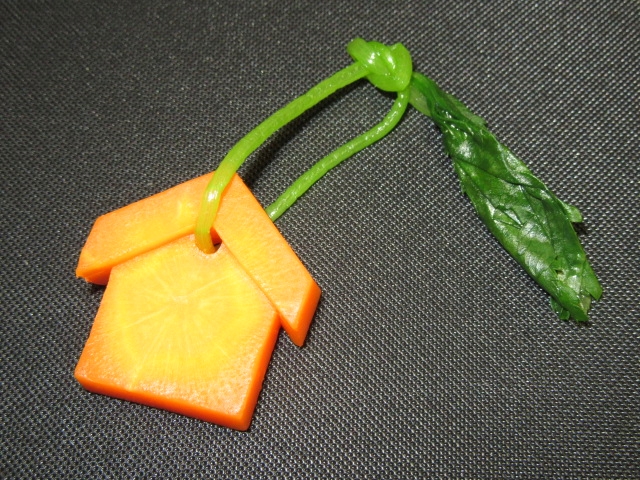

冬の献立【野菜飾り切り手順】今回は、くわいを松ぼっくりに見立てた「松笠慈姑(まつかさくわい)」の切り方を3つご紹介したいと思いますので、煮物の飾り切りやおせち料理の参考にされてはいかがでしょうか。

今回は包丁を使わずに、くわいの皮を丸くむき取る簡単な方法をご紹介したいと思いますので、前菜の献立や煮物調理の参考にされてはいかがでしょうか。野菜の飾り切り【丸むき慈姑(くわい)の手順】

鈴慈姑(すずくわい)の飾り切り【2種】今回は本サイトの飾り切り一覧から「鈴くわいの切り方」をご紹介したいと思いますので、前菜の献立や煮物レシピの参考にされてはいかがでしょうか。

春の煮物関連【調味料割合と配合比率一覧】今回は、春の煮物に関連した調味料割合を集めましたので、温物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

夏の煮物関連【調味料割合と配合比率一覧】今回は、夏の煮物に関連した調味料割合を集めましたので、温物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

秋の煮物関連【調味料割合と配合比率一覧】今回は、秋の煮物に関連した調味料割合を集めましたので、温物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。