いいだこの煮物を作るときの調味料割合【和食の配合,割合手帳】

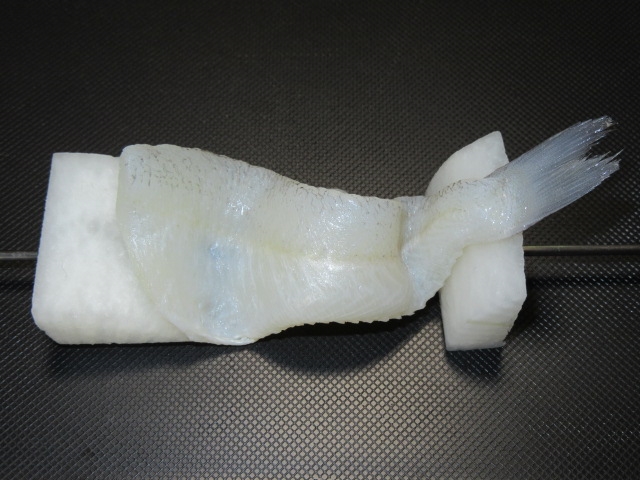

いいだこの煮物 和食の煮物、調味料割合 いいだこの煮物① 【調味料の割合】 だし 6 醤油 1 ...

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

いいだこの煮物 和食の煮物、調味料割合 いいだこの煮物① 【調味料の割合】 だし 6 醤油 1 ...

春の食材と献立【筍(たけのこ)の磯辺和え】今回は煮汁で味を含ませた筍と焼き海苔(のり)を使った和え物をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。和え衣の調味料割合(のり1枚分)

料理の雑学、豆知識■あんかけとは、くずあんをかけて調理したものや、中国料理のように水とき片くり粉を煮汁に加えてとろみをつけた料理の総称です。あんかけ料理の利点3つ① 粘性を持つあんを調理した食材にかけて表面を覆うことで、乾燥を防ぐと同時に料理が冷めにくくなります。②

【木の芽塩の作り方と割合】今回は、春の揚げ物に添えて木の芽の香りを楽しむ「つけ塩」をご紹介したいと思いますので、料理作りの参考にされてはいかがでしょうか。

だしの取り方【出汁(だし)の作り方】関連記事 和食に使えるだしの取り方 作り方に関連した料理内容一覧 ≫鰤(ぶり)だしの取り方手順...

煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物などに使用する【玉子けんちんの素】今回は溶き玉子に調味料を加えて練り上げる【びしょ玉】をご紹介したいと思いますので、料理作りにお役立てください。■けんちんの生地ですが、今回は豆腐を加えずに油で炒めない方法です。

胡麻垂れ(ごまだれ)今回は蒸し物やサラダにかけたり、白身魚を焼くときに使える【ごまだれの作り方】をご紹介したいと思いますので、つけだれやドレッシングの参考にされてはいかがでしょうか。【ごまだれの割合】

「いなり寿司の作り方」今回は、いなり寿司を三角形に包む方法をご紹介したいと思いますので、行楽弁当や折り詰めなどにお役立てください。

今回は干し椎茸(しいたけ)の煮物で作る「亀寿司」をご紹介したいと思いますので、前菜や八寸の参考にされてはいかがでしょうか。干し椎茸を煮る工程 【1】最初に、干し椎茸を水でやわらかくもどして、合わせ調味料で煮てください。干し椎茸の煮物の詳しい内容につきましては≫「巻き寿司の具の干ししいたけを煮る方法と煮汁割合」に掲載しております。

レモンで器を作る方法、果物の飾り切り 今回の果物飾り切りはレモンを使った小鉢(レモン釜)の作り方手順をご紹介したいと思いますので参考に...

秋の献立【雑学、豆知識】今回は9月の日本料理で菊の花や菊菜など「菊」に関連した食材や名前を使う理由をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。9月9日の「菊の節句」日本料理は古代中国の思想や手法が独自に発展した文化のひとつで、その考え方には「陰陽五行説」があり、数字は偶数と奇数で陰と陽に分けられます。

今回は初夏に出回る【新しょうが】を使った甘酢漬けをご紹介したいと思いますので、寿司のお供や和え物、酢の物、天ぷら等の材料にお役立てください。新しょうがの甘酢漬けの作り方と甘酢の調味料割合■下処理工程■甘酢につける工程

和食【酢の物レシピ集】今回は酢の物に関連した料理内容を整理いたしましたので、献立作成や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

今回は本サイトの【飾り細工】から細魚を使った藤造りをご紹介したいと思いますので、5月の献立や刺身の切り方の参考にされてはいかがでしょうか。細魚の藤造り手順と盛りつけ方法 ①おろした細魚の下処理工程

【焼き物の作り方】今回は鱚(きす)を使った梅肉焼きをご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や八寸、前菜の参考にされてはいかがでしょうか。

今回は、いなり寿司を利用した比較的簡単な細工料理をご紹介したいと思いますので御凌ぎ(おしのぎ)やご飯物、皐月の献立等の参考にされてはいかがでしょうか。5月の献立、端午の節句【かぶと寿司の作り方手順】

かぼちゃの飾り切り【かぶと南瓜】今回は端午の節句や5月の献立に使える「兜南瓜(かぶとなんきん)」の詳しい切り方とコツをご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

今回は本サイトの飾り切り方法から【しょうぶうどの切り方】をご紹介したいと思いますので5月の献立や刺身、酢の物、椀物など、あしらいの参考にされてはいかがでしょうか。5月の献立【皐月の飾り切り】しょうぶうどの切り方手順とコツ①

【1】最初に、さやから取り出した豆を塩ゆでしてください。■ゆで方の詳しい内容につきましては「うすい豆の皮にしわをよせない下ゆで方法3つのコツ」に掲載しております。

わらびのアク抜き方法■山菜・わらびを色よくゆでるアク抜きと下ごしらえ【灰汁(あく)・灰あく汁の作り方】灰汁(あく)とは ① わら灰や木灰など植物の灰を水に浸して得られる上澄み液のこと。(上澄み液の灰汁は、灰あく、または灰あく汁と呼ばれることもあります)② 食品に含まれる不要な味や好ましくない成分の総称として使う言葉で、材料自体がもつ強いクセのある味を処理したことから、不快に感じる味やクセそのものも「あく」と呼ぶようになりました。

和食のだし取り方法【干し海老だしの作り方手順】水と材料の割合【注意点】乾燥状態が悪い場合や黄褐色に油焼けしているものは「干し海老」自体が古い可能性が高いですから、できるだけ使用を避けていただきたいと思います。

【醤油をつけない握り寿司】今回は浅漬けの握りや野菜の旨味をいかした寿司に使用する、醤油をつけないときの寿司酢をご紹介したいと思いますので、料理作りの参考にされてはいかがでしょうか。

【調味料の割合】 にしんの昆布巻きを作るときの煮汁 和食の煮物「調味料割合」 にしんの昆布巻き 【煮汁の調味料の割合】 ...

今回は、にしんの山掛けやにしんそばを作るときの「にしん」の煮汁をご紹介したいと思いますので料理作りの参考にされてはいかがでしょうか。和食の煮物、調味料割合集【にしんの煮汁割合】水:酒:濃口醤油:みりん:さとう(7~8:1: