筍の皮のやわらかい部分を煮るときの調味料割合【和食の配合手帳】

春の食材、筍(たけのこ)今回は筍の皮のやわらかい部分を煮るときの簡単な調味料割合をご紹介したいと思いますので参考にされてはいかがでしょうか。筍の皮のやわらかい部分を姫皮、または絹皮といいます。【関連】たけのこの皮の利用方法「姫皮、絹皮に下味をつける手順」

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

春の食材、筍(たけのこ)今回は筍の皮のやわらかい部分を煮るときの簡単な調味料割合をご紹介したいと思いますので参考にされてはいかがでしょうか。筍の皮のやわらかい部分を姫皮、または絹皮といいます。【関連】たけのこの皮の利用方法「姫皮、絹皮に下味をつける手順」

今回は、あいなめを多いめの煮汁であっさりと煮る場合の調味料割合をご紹介したいと思いますので、煮物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。煮物の調味料割合集、あいなめのあっさり煮【関連】≫和食の調味料割合と配合一覧

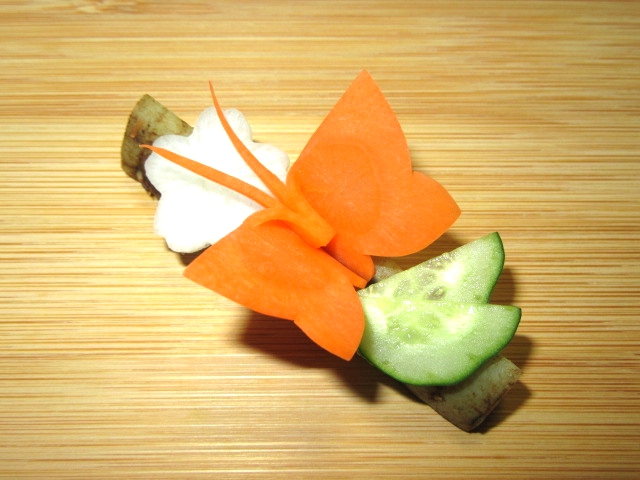

【春の演出】今回は人参で作った蝶々が枝にとまっている様子を演出する方法をご紹介したいと思います。蝶々人参は少し練習が必要ですが、その他は簡単に作れますのでお役立ていただければ幸いです。【参考】蝶々人参の詳しい飾り切り手順

春を演出する飾り切り方法 蝶大根の切り方手順とコツ 今回は刺身の盛りつけや、大皿盛りで役立つ蝶々の飾り切り手順をご紹介したいと思いま...

和食の調味料割合集【今回は筍と鶏肉のすき焼きを作るときの割り下をご紹介したいと思いますので、春の献立の参考にされてはいかがでしょうか】砂糖をはかる場合も液体調味料のときと同じ計量容器やお玉じゃくしを使用してください。

えんどう豆の色出し煮(ひすい煮)煮汁割合 和食の煮物、調味料割合集 えんどう豆の色出し煮の煮汁割合 【色出し煮の割合】 (えんど...

野菜の飾り切り【こおろぎ】 今回の飾り切りは、茄子で「こおろぎ」を作る方法をご紹介したいと思います。 この飾り切りは、夏場の会席料理...

いいだこの煮物 和食の煮物、調味料割合 いいだこの煮物① 【調味料の割合】 だし 6 醤油 1 ...

春の食材と献立【筍(たけのこ)の磯辺和え】今回は煮汁で味を含ませた筍と焼き海苔(のり)を使った和え物をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。和え衣の調味料割合(のり1枚分)

料理の雑学、豆知識■あんかけとは、くずあんをかけて調理したものや、中国料理のように水とき片くり粉を煮汁に加えてとろみをつけた料理の総称です。あんかけ料理の利点3つ① 粘性を持つあんを調理した食材にかけて表面を覆うことで、乾燥を防ぐと同時に料理が冷めにくくなります。②

【木の芽塩の作り方と割合】今回は、春の揚げ物に添えて木の芽の香りを楽しむ「つけ塩」をご紹介したいと思いますので、料理作りの参考にされてはいかがでしょうか。

だしの取り方【出汁(だし)の作り方】関連記事 和食に使えるだしの取り方 作り方に関連した料理内容一覧 ≫鰤(ぶり)だしの取り方手順...

煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物などに使用する【玉子けんちんの素】今回は溶き玉子に調味料を加えて練り上げる【びしょ玉】をご紹介したいと思いますので、料理作りにお役立てください。■けんちんの生地ですが、今回は豆腐を加えずに油で炒めない方法です。

胡麻垂れ(ごまだれ)今回は蒸し物やサラダにかけたり、白身魚を焼くときに使える【ごまだれの作り方】をご紹介したいと思いますので、つけだれやドレッシングの参考にされてはいかがでしょうか。【ごまだれの割合】

本ページでは巻き寿司に関連した料理内容を集めましたので、和食調理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。巻き寿司の作り方に関連した料理内容一覧■≫巻き寿司の作り方とコツ

舎利(しゃり)とは米粒、または米飯のことをいい、とくに寿司飯の隠語として飲食店で多く使われます。【語源、由来】舎利は梵語(ぼんご)で人間を火葬したあとに残る白い小さな骨をさし、米の形状が似ていることから、この名がつけられています。

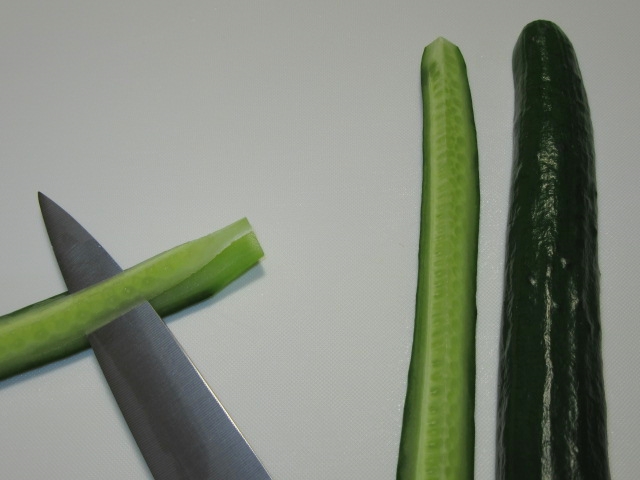

巻き寿司の具【胡瓜(きゅうり)の切り方手順】今回は、胡瓜を寿司の具として使う前に緑色を鮮やかに出す下処理手順と切り方をご紹介したいと思いますので、太巻き、細巻き、散らしなど、寿司作りの参考にされてはいかがでしょうか。寿司具の胡瓜の切り方①【胡瓜の色出し工程】■最初に塩をまぶした胡瓜の表面を軽くこすって「塩もみ」をしてください。

【寿司海老の作り方】今回は車海老を使った寿司具の手順と開き方のコツをご紹介したいと思いますので、握りや散らし寿司を作るときの参考にされてはいかがでしょうか。①頭と背わたを取る工程、最初に車海老の頭の付け根を片方の親指で押さえるように持ってください。

【手まり寿司】今回は簡単に作れて見栄えの良い「手まり寿司」をご紹介したいと思いますので、ご飯物や折詰めの参考にされてはいかがでしょうか。

かんぴょうを煮る方法【煮汁割合】今回は巻き寿司や散らし寿司の具に使う「かんぴょうの煮物の作り方手順をご紹介したいと思いますので、節分の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

【寿司具の作り方関連】今回は寿司具の作り方や割合などを集めましたので握り、散らし、巻き寿司の参考にされてはいかがでしょうか。■寿司海老 ○きゅうり ○かんぴょう ○干し椎茸 ○桜でんぶ(おぼろ)【関連】寿司の作り方に関連した料理内容 ≫

「いなり寿司の作り方」今回は、いなり寿司を三角形に包む方法をご紹介したいと思いますので、行楽弁当や折り詰めなどにお役立てください。

今回は色付けした3種類の寿司飯で作る【巻き寿司】をご紹介したいと思いますので、お凌ぎや御飯物の参考にされてはいかがでしょうか。和食の飾り巻き【三つ巴寿司の作り方手順】

裏巻き寿司を作る方法【巻くときのコツ】今回は、巻き寿司の酢飯を表側に出す【裏巻き寿司】の詳しい作り方とコツをご紹介したいと思いますので、ご飯物や節分の献立など、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。