左箸(ひだりばし)の意味【食事マナーの豆知識】箸の持ち方、使い方

左箸(ひだりばし) 和食の料理用語集 左箸(ひだりばし)とは 嫌い箸のひとつで、箸を左手で使うことをいいます。 ■ この嫌い箸は...

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

左箸(ひだりばし) 和食の料理用語集 左箸(ひだりばし)とは 嫌い箸のひとつで、箸を左手で使うことをいいます。 ■ この嫌い箸は...

振り上げ箸(ふりあげばし) 和食の料理用語集 振り上げ箸(ふりあげばし)とは 嫌い箸のひとつで、箸先を手の甲よりも上に振りあげることで...

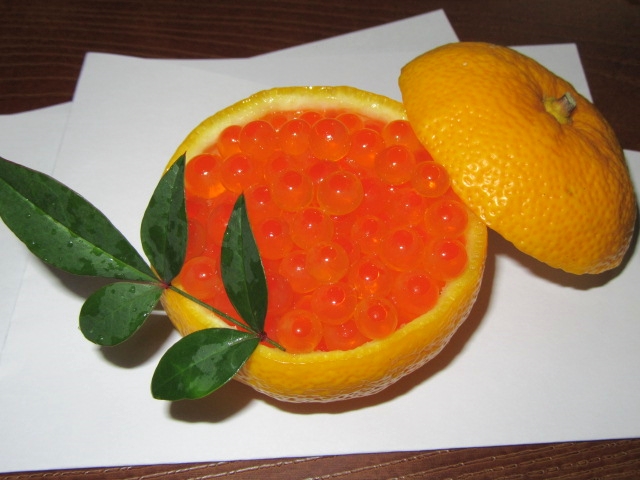

鮞、鯡(はららご) 和食の料理用語集 鮞、鯡(はららご)とは 魚の卵巣、またはその卵の粒を意味する言葉で、真子(まこ)、腹子(はら...

湯吸い物(ゆすいもの)の意味 和食の料理用語集 湯吸い物(ゆすいもの)とは 箸洗いの別名称です。 箸洗い(はしあらい)とは ...

奉書巻き(ほうしょまき) 和食の料理用語集 奉書巻き(ほうしょまき)とは 奉書紙を巻いたように仕上げた料理のことで、大根、かぶを桂むき...

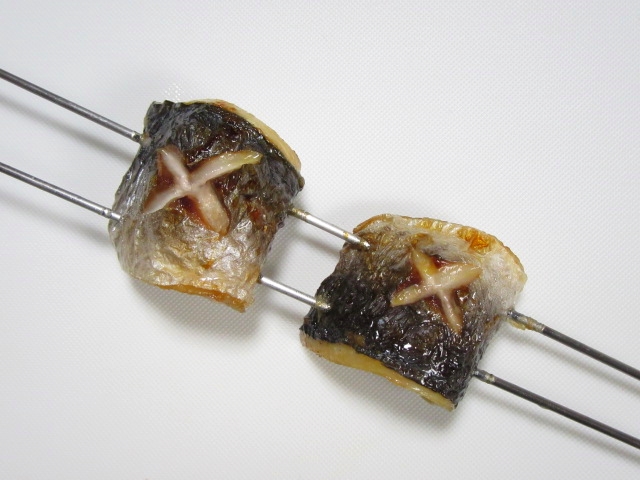

焼き物の串打ち方法【のし串】今回は和食の串打ち手法から熨斗串(のしぐし)をご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

焼き物の串打ち方法【片づま折り】今回は和食の串打ち手法から片褄折り(かたづまおり)をご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

魚や鶏肉の骨、内臓などの不可食部を取りのぞいて、そのまま調理して食べられる状態に処理した身のことをいいます。また、同じ漢字を書く上身(うわみ)とは混同されやすいですが、こちらは魚を盛りつけるさいに頭を左にして腹を手前に向けると、中骨を挟んで左側の身が上になります。この状態から左側の身が上身(うわみ)となり、右側の身は下身(したみ)という呼び方をします。

今回は料理用語として使われる袱紗(ふくさ)の意味をご紹介したいと思いますので、和食調理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。【和食の料理用語集】袱紗(ふくさ)とは

正身(しょうみ)とは魚肉や鶏肉などの材料から一般には料理に使わないところ、または食に適していない部分(頭、骨、内臓など)を取りのぞいた身のことをいい「正味の身」という意味の言葉です。【関連】≫上身(じょうみ)とは

和食の雑学、豆知識【柿の渋抜き、4つの方法】さわすとは?渋味を取り除くことを「さわす」といい、渋味を抜いた柿を総称して「さわし柿」と呼びます。さわし柿4つの方法①一般によく知られる干し柿による方法②湯をかける「湯さわし法」③炭酸ガスを用いる「さわし法」④アルコールをかける「たるさわし法」

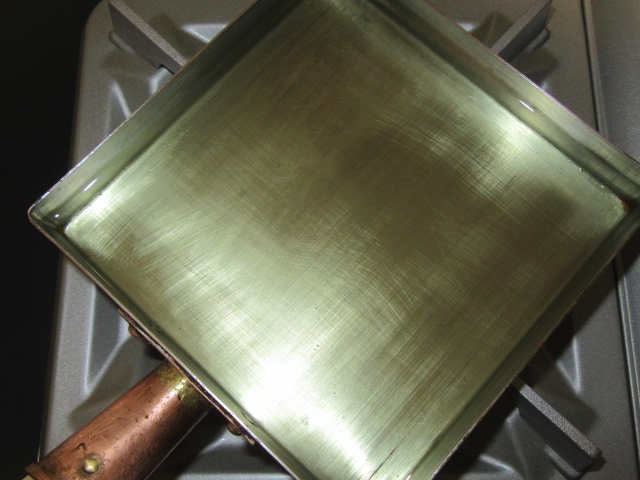

だし巻き玉子のだしの分量【同割りとは】玉子液を合わせるときに入れるだし分量の呼び方で、全卵と同量の「だし」を加えるという意味です。【具体例】1個が60㏄の鶏卵を5個使用した場合は、だしを300㏄加えてください。

呼び塩とは塩蔵品の塩出しをするときに、うすい塩水に浸して塩けを抜くことをいい「塩で塩を呼ぶ」ことからこの名があります。■塩抜きに真水を使わない理由

和食の雑学、豆知識集【料理用語の木津(きづ)とは】干瓢(かんぴょう)の別名で、京都や大阪で使われる名称です。名の由来

黄な粉(きなこ)とは煎った大豆を引いて粉状にしたもので、豆の種類により、緑色の青きなこと黄色いものがあり、形を残した煎り大豆や煮豆よりも消化が良いです。【使用例】安倍川もち、わらびもち等

油箸(あぶらばし) 和食の料理用語集 油箸(あぶらばし)とは 天ぷらなどの揚げ物や、油物を作るときに使用する長い箸のことで、主に竹製の...

今回は、水物や甘味で使う料理用語の棹物(さおもの)をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。【和食の料理用語集】棹物(さおもの)とは羊羹(ようかん)や外郎(ういろう)のなど、棒状に細長く作ったあと小口切りにして盛りつける和菓子の名称です。

台の物とは足つきの大きな台にのせた料理のことで、献立名として使う場合は、とくに焼き物をさします。そして、会席膳では一人用のコンロを使った焼き物、煮物、小鍋仕立てなどを「台の物」として出す場合が多いです。

女房詞の意味【和食の料理用語集】女房詞(にょうぼうことば)とは昔、宮中の女官や貴族の侍女(じじょ)を「女房」と呼んでいたことから、女官達が使っていた言葉を女房詞といいます。■侍女(じじょ)とは、主人の身の回りの世話をする女性のことです。

口代わり「くちがわり」とは、会席膳の献立で海、山、里の物を少量ずつ盛り合わせた料理のことで、甘味の口取りに代わるものということから「口代わり」の名があります。

口取りは、口取り肴(ざかな)ともいい、本来は甘味の菓子をさしますが、現在では口代わりと同じ意味で使われることが多く、松花堂弁当や大徳寺縁高の中に入れる場合もあります。関連⇒口代わり(くちがわり)とは

箸休め(はしやすめ)とは食事の途中で口の中をさっぱりとさせたり、献立の流れや味に変化をもたせるために出す簡単な料理のことです。箸をいったん休めて次の料理にそなえるという意味があり、汁仕立てにする場合が多く、少量の和え物や酢の物なども出します。

蘞味、刳味(えごみ) 和食の料理用語集 蘞味、刳味(えごみ)とは えぐみの別名称です。 ≫蘞味、刳味(えぐみ)の意味 【料...

前菜(ぜんさい)とは中国料理や西洋料理の用語と同じ意味で使われる献立名で、料理の初めに出す「つまみ物や酒の肴」のことです。日本料理の会席膳では先付(さきづけ)のことをさす場合や先付のあとに出す数種類の酒菜盛りにこの名を用います。