おせち料理と正月レシピに関連した料理の雑学【豆知識一覧】

料理の雑学【お正月の豆知識】今回は、おせちと正月に関連した料理の語源や意味、由来、そして幸福になるための願いなどを集めましたので、年末、年始の家族団らんや和食調理にお役立ていただければ幸いです。

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

料理の雑学【お正月の豆知識】今回は、おせちと正月に関連した料理の語源や意味、由来、そして幸福になるための願いなどを集めましたので、年末、年始の家族団らんや和食調理にお役立ていただければ幸いです。

【年越しそばの意味】今回は、そばを12月31日の大みそかに食べる理由をご紹介したいと思いますので、料理雑学の参考にされてはいかがでしょうか。【年越しそば】は縁起物のひとつで、細長い形にあやかって「長寿」でいられますようにという願いが込められています。また、家運をのばそうという理由で食べる地方もあり、どちらも人々の願いをそばに託した「縁起そば」としての意味をもっています。

今回は鮭の卵巣の塩蔵品として有名な【いくら】の語源と筋子(すじこ)との違いをご紹介したいと思いますので、秋の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。【いくら】とは鮭(さけ)や鱒(ます)の卵巣を塩漬けにした加工品のことで、醤油漬けにした場合もこの名を用います。

料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】鳥貝の語源、名の由来とは■ 鳥貝は殻から取り出したときの形が、鳥の頭から首にかけての形状に似ていることからこの名があり、一般に販売されているものは、ゆでてから開いて、わたを取り除いてあります。

1/7に七草がゆを食べる【理由】今回は1月7日に春の七草を入れたおかゆを食べる風習と、その理由についてご紹介したいと思いますので、料理雑学や豆知識の参考にされてはいかがでしょうか。

御節料理(おせちりょうり)とは節会(せちえ)の供御(くご・ぐご)、供饌(ぐせん)で節句料理のことです。■節会とは日本の宮廷の祝い日に行われる饗宴を伴う公式行事をいいます。■供御とは天皇や皇族の食事のことで供饌は神に供え物をする行為をさし、供える食べ物などは神饌(しんせん)といいます。

御節料理とは?【おせち料理の雑学 豆知識】何気なく食べている正月のおせち料理に入っている食材には、それぞれどんな意味や由来などがあるのでしょうか?このページを見ると解決しますのでお役立てください。

「料理の雑学、豆知識」魚をおろす、さばく、開くとは?今回は魚を下処理するときの言い方や名称のちがい、使い方を5つご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

【2つのきんしたまごの意味】今回は、うす焼き玉子の「金紙」と「錦糸」の違いをご紹介したいと思いますので、献立を書く場合や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。和食の料理用語集【金紙玉子と錦糸玉子の違いとは!】

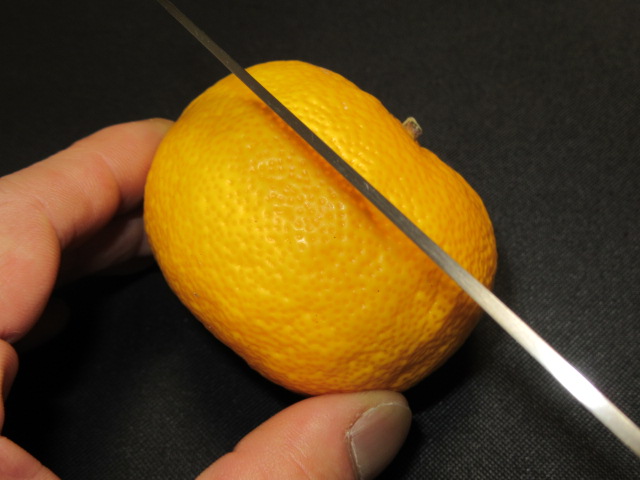

「甘だいの松笠焼き」の意味 和食の料理用語集 甘鯛の松笠焼き(あまだいのまつかさやき) 甘鯛を皮つきのまま焼いて表面のうろこを松ぼっく...

和食の椀物料理用語集【吸い物、汁物の語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ行~わ行【関連】■吸い物が美味しく感じる塩分濃度の理由と簡単な割合■吸い物、汁物レシピ関連一覧■椀物の献立一覧へ

刺身の手法と造りの名称、向付料理用語集【語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ行~わ行【関連】さばく、おろす、開くのちがいとは■刺身の手法関連記事■刺身に使える飾り切りとわさび台の切り方一覧■大根けんのむき方、桂むきのコツ5つ■氷器の作り方

和食の煮物料理用語集【語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ行~わ行【関連】■季節別、煮物関連の調味料割合一覧■煮物に使える飾り切り方法一覧■煮物レシピと調味料の割合■煮物レシピ関連記事■煮物の献立一覧

和食の焼き物料理用語集【語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ行~わ行【関連】■焼き物手法と串の打ち方一覧■焼き物のつけだれ、かけだれ一覧■焼き物レシピ関連記事一覧■焼き物の献立一覧

和え物料理用語集【語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ行~わ行【関連】■和え物に使える調味料割合■和え物レシピ関連記事一覧■和え物の献立一覧

和食の揚げ物料理用語集【語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ行~わ行【関連】揚げ物に使える飾り切り一覧■天ぷらや揚げ物のつけ塩の作り方一覧■揚げ物レシピ関連記事一覧■揚げ物の献立一覧

和食の蒸し物料理用語集【語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ行~わ行【関連】■蒸し物レシピ関連記事一覧■蒸し物の献立一覧■料理別の調味料割合を見る【参考】他の料理内容につきましては「本サイトの料理内容一覧」に掲載しておりますのでお役立てください。

和食の酢の物料理用語集【語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ行~わ行【関連】酢の物用あわせ酢割合50音順一覧■酢の物レシピ関連記事一覧■酢の物の献立一覧

料理用語の基本【料理の雑学、豆知識】 鍋物、鍋料理に関連した料理用語集【語源、意味、由来50音順一覧】 【重要】調理は刃物と火を使います...

和食のご飯物料理用語集【語源、意味、由来50音順一覧】各料理用語に移動いたします。あ行~わ行【関連】■寿司の作り方一覧■ご飯物レシピ関連記事一覧■ご飯物の献立一覧■御凌ぎの献立一覧■御凌ぎ(おしのぎ)の意味とは■吸い物、汁物レシピ関連一覧■椀物の献立一覧

【使い方】金具の中心部を横向きにして赤貝のちょうつがいに挟み込み、貝を割らないようにゆっくりとねじりながら殻を2枚に開き分けてください。そして、開いた部分から金具の先をさしこみ、身と殻の間に沿わせながらはずすと中の身が取り出せます。

ご存知ですか?摘入れ(つみれ) の語源と意味・イワシやミンチでよく作るつみれ鍋やつみれ汁のツミレとは・・・【椀物の具材の名称】▶椀種(わんだね)の意味▶椀妻(わんづま)の意味▶吸い口(すいくち)の意味▶吸い物、汁物の関連記事一覧【関連】▶煮物の関連記事一覧を見る▶鍋物レシピの関連記事一覧へ

料理の雑学、豆知識【和食の料理用語集】捏ね(つくね)とは?手でこねて丸くするという・・・基本的な作り方▶包丁で細かくたたいたり、すり鉢ですりつぶす、あるいは・・・また、よく似た言葉に「つみれ」という調理用語がありますが、こちらは摘入れ(つみいれ)を略したものです。▶摘入れ(つみれ)摘入れの語源と意味・鰯のつみれ汁のツミレとは?詳しい内容を見る

冬の料理用語関連【冬至(とうじ)とは】1年を通して日照時間が最も短い日のことです。そして、この日には保存したかぼちゃ(冬至かぼちゃ)や小豆がゆ、小豆だんごを食べたり、ゆずを浮かべた湯(ゆず風呂)に入って「無病息災」を祈る風習があります。この風習から12月の献立や冬至の料理には、かぼちゃ、ゆずが多く使われます。【関連】≫献立別の料理用語集まとめ【語源、意味、由来一覧】