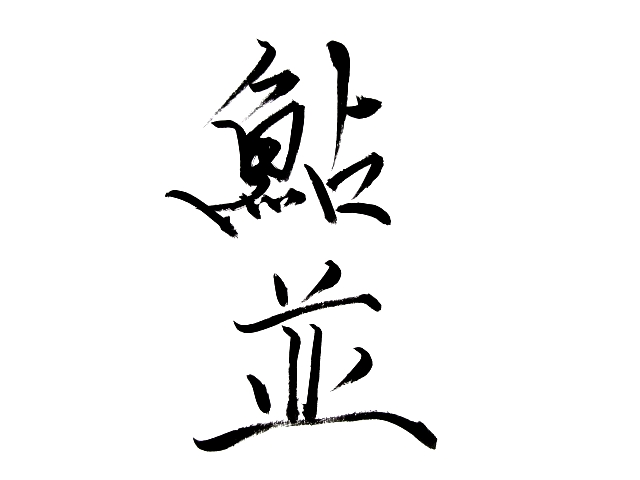

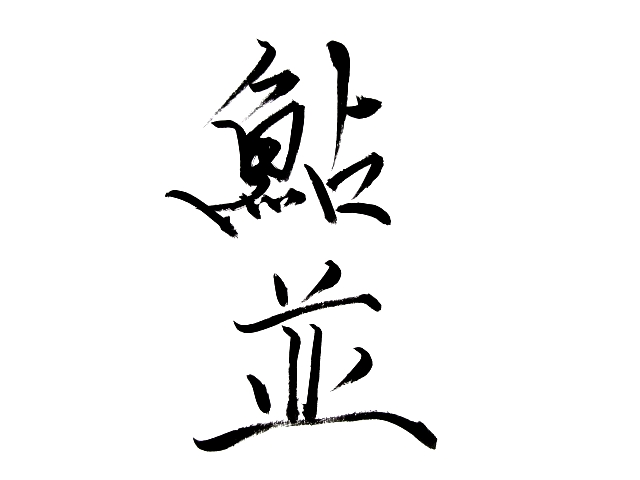

あいなめのあっさり煮を作るときの調味料割合【和食の配合集】

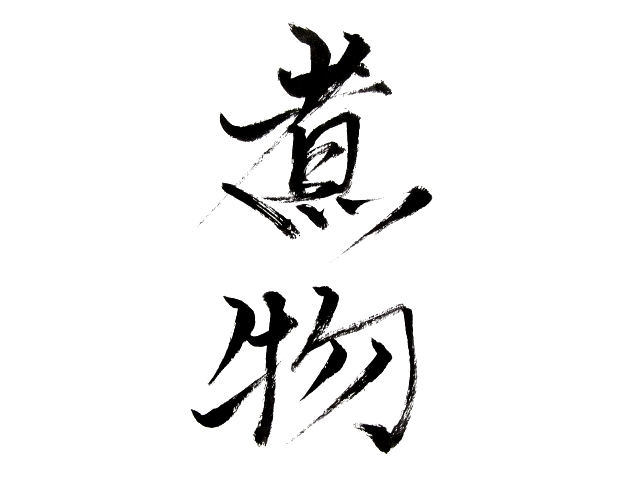

今回は、あいなめを多いめの煮汁であっさりと煮る場合の調味料割合をご紹介したいと思いますので、煮物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。煮物の調味料割合集、あいなめのあっさり煮【関連】≫和食の調味料割合と配合一覧

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

今回は、あいなめを多いめの煮汁であっさりと煮る場合の調味料割合をご紹介したいと思いますので、煮物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。煮物の調味料割合集、あいなめのあっさり煮【関連】≫和食の調味料割合と配合一覧

えんどう豆の色出し煮(ひすい煮)煮汁割合 和食の煮物、調味料割合集 えんどう豆の色出し煮の煮汁割合 【色出し煮の割合】 (えんど...

いいだこの煮物 和食の煮物、調味料割合 いいだこの煮物① 【調味料の割合】 だし 6 醤油 1 ...

煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物などに使用する【玉子けんちんの素】今回は溶き玉子に調味料を加えて練り上げる【びしょ玉】をご紹介したいと思いますので、料理作りにお役立てください。■けんちんの生地ですが、今回は豆腐を加えずに油で炒めない方法です。

秋の献立【雑学、豆知識】今回は9月の日本料理で菊の花や菊菜など「菊」に関連した食材や名前を使う理由をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。9月9日の「菊の節句」日本料理は古代中国の思想や手法が独自に発展した文化のひとつで、その考え方には「陰陽五行説」があり、数字は偶数と奇数で陰と陽に分けられます。

かぼちゃの飾り切り【かぶと南瓜】今回は端午の節句や5月の献立に使える「兜南瓜(かぶとなんきん)」の詳しい切り方とコツをご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

わらびのアク抜き方法■山菜・わらびを色よくゆでるアク抜きと下ごしらえ【灰汁(あく)・灰あく汁の作り方】灰汁(あく)とは ① わら灰や木灰など植物の灰を水に浸して得られる上澄み液のこと。(上澄み液の灰汁は、灰あく、または灰あく汁と呼ばれることもあります)② 食品に含まれる不要な味や好ましくない成分の総称として使う言葉で、材料自体がもつ強いクセのある味を処理したことから、不快に感じる味やクセそのものも「あく」と呼ぶようになりました。

【調味料の割合】 にしんの昆布巻きを作るときの煮汁 和食の煮物「調味料割合」 にしんの昆布巻き 【煮汁の調味料の割合】 ...

今回は、にしんの山掛けやにしんそばを作るときの「にしん」の煮汁をご紹介したいと思いますので料理作りの参考にされてはいかがでしょうか。和食の煮物、調味料割合集【にしんの煮汁割合】水:酒:濃口醤油:みりん:さとう(7~8:1:

【三つ葉の盛りつけ飾り】今回は結び三つ葉の作り方をご紹介したいと思いますので、煮物や吸い物の青味の参考にされてはいかがでしょうか。■三つ葉は結ぶ前に塩ゆでをしてください。※揚げ物に使うときは、生の状態で結ぶことが多いです。

野菜の切り方【青ねぎ、簡単、飾り切り】今回は本サイトの「飾り切り」から青ねぎを使った簡単な切り方をご紹介したいと思いますので、煮物や吸い物、盛りつけ飾りの参考にされてはいかがでしょうか。注:包丁には十分注意して手をけがしないように仕上げてください。

布蓋(ぬのぶた) 和食の料理用語集 布蓋(ぬのぶた)とは 煮物を作るときに晒し(さらし)やガーゼを材料にかぶせて「落とし蓋」の役目をさ...

【白玉みその割合と簡単な作り方】今回は白みそと卵黄で作る「玉みそ」をご紹介したいと思いますので、酢みそ和えや田楽焼きの参考にされてはいかがでしょうか。

だしとは、動物性や植物性の材料を煮出したり、水の中に浸して食材の持つ旨味成分を抽出した汁のことです。【日本料理のだし】和食の代表的なものでは、かつお節を煮出す「かつおだし」や昆布を水に浸したり、水から火にかけて旨味を抽出する「昆布だし」があります。

割り下(わりした)とは割り下地の略称で、鍋料理や煮物を作るときに使う味をととのえた煮汁のことです。作り方は主に、だしと醤油、みりん、味噌、酒などの調味料を合わせ、濃い味のものを「濃い割り下」と呼び、うすめに作ったものは「うす割り下」といいます。

春の料理【根曲がり竹(ねまがりだけ)の下処理方法】今回は根曲がり竹の皮むき手順をご紹介したいと思いますので、山菜料理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。下ごしらえの関連レシピ①最初に、

今回は白ねぎの青くてかたい部分を使った煮魚の手順をご紹介したいと思いますので、煮物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

分銅大根の飾り切り【作り方基本手順】 分銅とは、重さを量るために用いる道具ですが、日本料理の飾り切り・むき物では、江戸時代の【後藤分銅】と...

捨て湯(すてゆ) 和食の料理用語集 捨て湯とは 湯が必要なときにすぐに使えるよう、調理作業中は常に火にかけておく湯のことです。 ...

今回は牛肉と焼き豆腐を使った煮物がわりをご紹介したいと思いますので、小鍋仕立てや会席料理の参考にされてはいかがでしょうか。①豆腐の下処理工程②牛肉の下処理工程③煮汁を作る工程【煮汁の調味料割合】

【実山椒(みざんしょう)の使い方】今回は、山椒の実の下処理手順と保存方法をご紹介したいと思いますので、煮物調理や焼きだれ作りの参考にされてはいかがでしょうか。

牛肉と焼き豆腐の煮物レシピ【作り方と煮汁の調味料割合】今回は牛肉のうす切りと焼き豆腐をさっと煮る手順をご紹介したいと思いますので煮物がわり、たき合わせ、小鍋仕立て等の参考にされてはいかがでしょうか。

今回は、木綿豆腐はあるけれど「焼き豆腐」が必要という場合の対処方法をご紹介したいと思いますので、鍋料理や煮物作りの参考にされてはいかがでしょうか。木綿豆腐を使用する焼き豆腐の作り方手順①豆腐の水きり工程

【乾燥湯葉のもどし方】湯葉に霧吹きで水を均等にふりかけ、ぬらしてかたくしぼった布巾やキッチンペーパーで挟んでふやかしてください。【湯葉料理の語源、由来】○東寺煮○東寺蒸し○東寺焼き○東寺揚げ■とろみをつけて湯葉を煮る簡単レシピ【吉野煮の作り方手順】