たけのこの焼き物【山しょう焼きを作るときの調味料割合】

【たけのこの山しょう焼き】今回は醤油と山しょうの香りをきかせた「たけのこ」の焼きだれ割合をご紹介したいと思いますので、春の献立や焼き物調理の参考にされてはいかがでしょうか。

【日本料理の基礎から応用】和食の調理法やコツ、飾り切り手順など、料理作りに必要な要素をご紹介しております。料理の疑問解消や困ったときの参考にされてはいかがでしょうか。

【たけのこの山しょう焼き】今回は醤油と山しょうの香りをきかせた「たけのこ」の焼きだれ割合をご紹介したいと思いますので、春の献立や焼き物調理の参考にされてはいかがでしょうか。

帆立貝のゆうあん焼き 今回は帆立のゆうあん焼きのつけだれをご紹介したいと思いますので、和食調理にお役立てください。 一般に、魚の...

今回は鶏肉と筍で作る「すき焼き」の割り下をご紹介したいと思いますので、春の献立の参考にされてはいかがでしょうか。関連【鋤焼き(すきやき)の語源、由来とは】

和食の調味料割合集【今回は筍と鶏肉のすき焼きを作るときの割り下をご紹介したいと思いますので、春の献立の参考にされてはいかがでしょうか】砂糖をはかる場合も液体調味料のときと同じ計量容器やお玉じゃくしを使用してください。

煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物などに使用する【玉子けんちんの素】今回は溶き玉子に調味料を加えて練り上げる【びしょ玉】をご紹介したいと思いますので、料理作りにお役立てください。■けんちんの生地ですが、今回は豆腐を加えずに油で炒めない方法です。

胡麻垂れ(ごまだれ)今回は蒸し物やサラダにかけたり、白身魚を焼くときに使える【ごまだれの作り方】をご紹介したいと思いますので、つけだれやドレッシングの参考にされてはいかがでしょうか。【ごまだれの割合】

秋の献立【雑学、豆知識】今回は9月の日本料理で菊の花や菊菜など「菊」に関連した食材や名前を使う理由をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。9月9日の「菊の節句」日本料理は古代中国の思想や手法が独自に発展した文化のひとつで、その考え方には「陰陽五行説」があり、数字は偶数と奇数で陰と陽に分けられます。

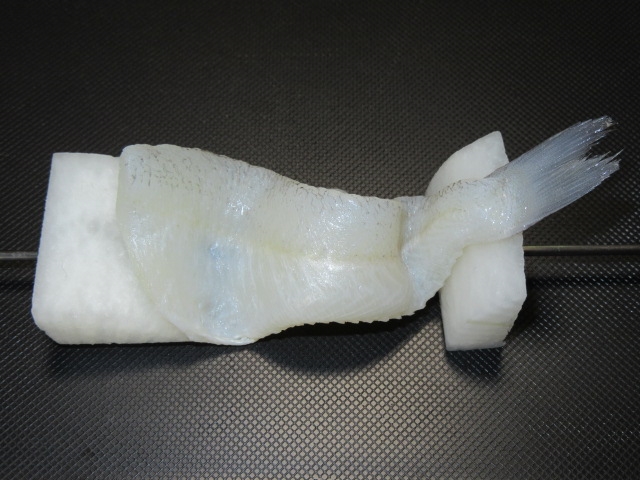

【焼き物の作り方】今回は鱚(きす)を使った梅肉焼きをご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や八寸、前菜の参考にされてはいかがでしょうか。

【いわしの塩焼き】今回は、いわしを焼くときに塩味を均等につける方法をご紹介したいと思いますので、焼き物の献立や節分料理の参考にされてはいかがでしょうか。

今回は玉みその作り方をご紹介したいと思いますので、和え物や田楽などにお役立てください。田楽や酢みそ和えに使える玉みその割合と簡単な作り方【玉味噌(たまみそ)とは】

今回は本サイトの飾り細工から車海老を使った【千鳥】をご紹介したいと思いますので、椀物の具や焼き物等の参考にされてはいかがでしょうか。他の椀物レシピにつきましては【吸い物、汁物の関連一覧】に掲載しておりますのでお役立ていただければ幸いです。

酢橘(すだち)の「切り方手順とコツ」今回は料理のあしらいとして使う「すだち」の飾り切りから、刺身、焼き物、揚げ物に使える切り方をご紹介したいと思いますので、和食調理にお役立てください。

だし巻きが折れたときの【対処法】今回は、だし巻きが折れたときの修復方法をご紹介したいと思いますので、和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。

「すき焼きのコツ3つ」今回は、すき焼きを作るときの注意点やポイントを3つご紹介したいと思いますのでお役立てください。1、白滝(糸こんにゃく)にも下処理をする。2、白滝と牛肉をはなして入れ、肉は煮すぎない。3、割り下の適量。

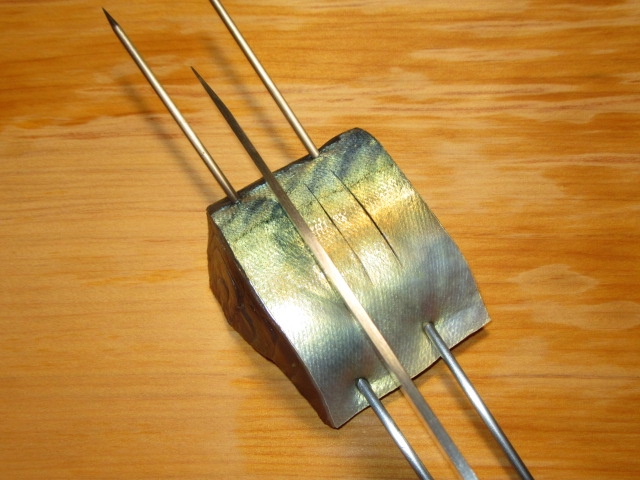

焼き物レシピの基礎と応用■焼き魚の皮目に切り込みを入れる4つの理由■調理例①カマスの酒焼き【両づま折り】②アジの塩焼き【片づま折り】③サバの柚庵焼き(ゆうあんやき)④サゴシの西京焼き

ゆうあん焼きの【ゆうあん】には「柚庵、幽庵、祐庵」の3つの漢字があてられます。江戸時代に近江の国の茶人である北村祐庵が創案した料理で、一般的な献立には幽庵焼きや、柚子を使用することから柚庵焼きの字をあて、北村祐庵は美食家としても有名です。

【調理道具の使い方】今回は、購入したばかりの新しい玉子焼き鍋の使い方をご紹介したいと思いますので、きんし玉子やだし巻きの参考にされてはいかがでしょうか。

【白玉みその割合と簡単な作り方】今回は白みそと卵黄で作る「玉みそ」をご紹介したいと思いますので、酢みそ和えや田楽焼きの参考にされてはいかがでしょうか。

焼き物の下準備【車海老の化粧塩】車海老の化粧塩とは、焼き物を作るときに見栄えを良くする目的で行う調理方法のひとつで、殻のこげやすい部分につける塩をいいます。

【青寄せ(あおよせ)の作り方】今回は木の芽みその緑色をおぎなうときに使う「青寄せ」をご紹介したいと思いますので、焼き物や和え物の参考にされてはいかがでしょうか。ほうれん草の葉で作る方法【1】最初に、ほうれん草1束分の軸を手でちぎり取り、柔らかい葉の部分だけにしてください。

もろみとは?清酒やしょうゆなどを醸造するさいに、材料を仕込んで混和発酵させた状態のものを「もろみ」と呼び、清酒は「どぶろく」、しょうゆは「醤(ひしお)」ともいいます。これを布袋に入れて圧をかけながらしぼると酒やしょうゆができあがり、酒のもろみをしぼったあとに残ったしぼりかすを酒粕(さけかす)といいます。■一般に和え物やもろきゅうなどに用いられるものは、しょうゆのもろみです。

焼き物関連レシピ【味噌漬け】 今回は味噌漬け(みそづけ)に使用した味噌床を、もう一度利用するときの基本手順をご紹介したいと思います...

今回は木の芽みその緑色をおぎなうときに使う「青寄せ」の割合をご紹介したいと思いますので、焼き物や和え物の参考にされてはいかがでしょうか。

【焼きあじを使った料理の献立と応用】今回は、同じ食材を使って3種類の料理に仕上げる手順をご紹介したいと思いますので、和食調理や献立作成の参考にされてはいかがでしょうか。あじの塩焼きと白ねぎの献立3つ